Mon avis sur le travail chez Amazon : les coulisses d’un entrepôt de 60 à 62 ans

Dans l’imaginaire collectif, Amazon est synonyme de colis livrés en un jour et de logistique ultra-efficace. Pourtant, pour ses détracteurs, le géant est souvent décrit par des conditions de travail inhumaines. Les débats s’enflamment, mais qu’en est-il réellement sur le terrain ?

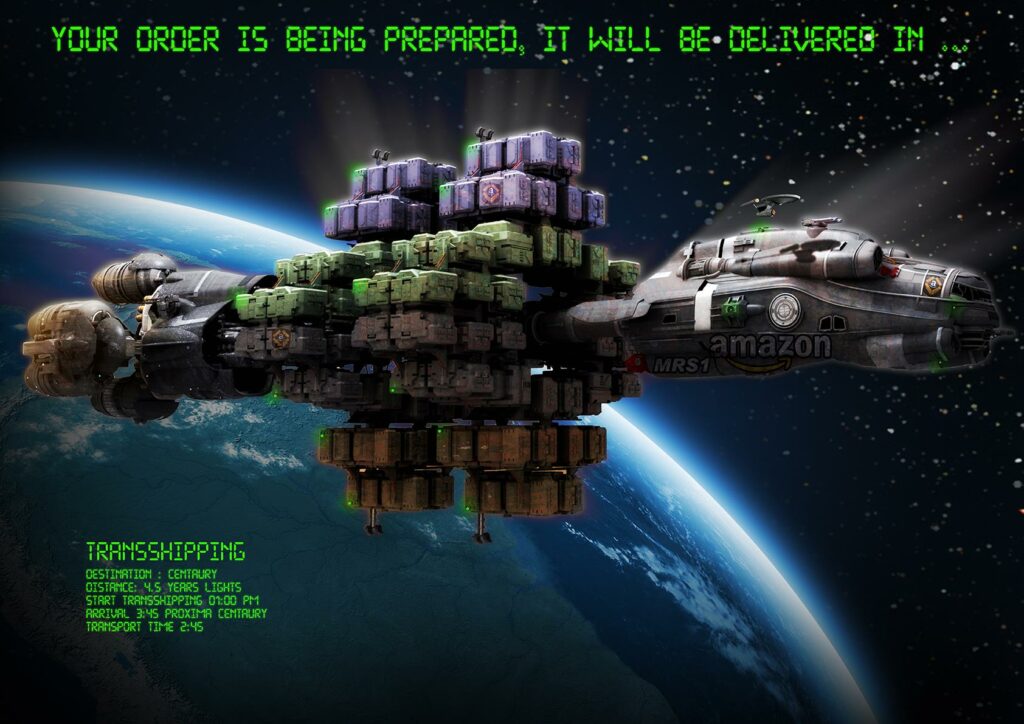

C’est ce que j’ai voulu découvrir en rejoignant l’entrepôt de MRS1 pour deux saisons, de juin à fin décembre 2017 et 2018. Ces périodes incluaient les fameux « Q4 », qui poussent la machine Amazon à ses limites. Mon récit ne commence pas par une candidature en ligne, mais par un simple conseil d’ami. C’est ainsi que je me suis retrouvé dans les bureaux de l’agence d’intérim « Partnaire », avant de débuter mon poste à 60 ans. À cet âge, peu d’entreprises osent encore recruter, et j’y ai travaillé jusqu’à mes 62 ans.

Le travail du week-end chez Amazon : une aubaine ignorée

Le débat sur le travail du week-end est souvent dominé par ceux qui le condamnent. Les critiques, souvent éloignées de la réalité du terrain, dénoncent une dérive sociale. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Les postes du week-end sont extrêmement demandés. Personne n’y est contraint ; c’est un choix qui attire une demande bien plus forte que l’offre de postes disponibles.

Pour les étudiants, c’est l’occasion de financer leurs études en libérant du temps en semaine pour les cours. Pour les mères isolées, c’est la possibilité de confier leurs enfants à des proches le week-end et de s’en occuper le reste de la semaine, une flexibilité rare. De même, pour les créateurs d’entreprise ou les artisans qui débutent, ces postes offrent une sécurité financière pour lancer leur projet sans risquer le tout pour le tout.

Le quotidien dans un entrepôt : leçons d’un premier week-end

Après deux ou trois jours de formation, j’ai commencé mon poste en SD, pour « Samedi-Dimanche ». Avec humour, nous nous surnommons les « SDF » car ces contrats impliquent de travailler même les jours fériés. Ma première semaine, j’ai attaqué avec une petite sciatique. Je me disais que le mouvement arrangerait les choses. Le dimanche midi, pendant la phase de collecte des articles (« peak »), ma jambe a soudainement refusé de me porter. J’ai dû m’appuyer sur un grand chariot, une « tote », pour ne pas tomber.

J’ai alors vu un manager et lui ai expliqué ma situation. Sa réaction a été d’une grande compréhension. « Prends un siège, mets-toi au pack cet après-midi, » m’a-t-il dit. « Va chez le médecin cette semaine, fais-toi soigner, arrête au besoin et reviens-nous en pleine forme. » Ce n’était pas une simple parole, mais une instruction concrète qui a allégé ma charge de travail et m’a permis de me soigner sans crainte.

Les failles du système : le mythe du 100 % de productivité

Une fois remis sur pied, j’ai repris mon poste. L’ambiance à MRS1 m’a agréablement surpris. Loin de l’image d’un environnement froid, les managers connaissent le prénom de chaque associate, un exploit que j’avais du mal à accomplir. Les journées de travail en SD durent 12 heures, rythmées par des pauses de 15 minutes toutes les 3 heures et une pause déjeuner de 45 minutes à une heure. Les horaires respectent la législation : 6h-18h le samedi et 7h-19h le dimanche.

Pourtant, l’objectif d’un score de productivité de 100 % est difficile à atteindre. La première difficulté dépend de l’affectation et du moment de la journée. Il est bien plus simple de commencer au « peak » le matin, car les commandes de la nuit sont nombreuses et concentrées. L’après-midi, il faut souvent courir de hangar en hangar.

De plus, il y a les « X », ces articles en rebut placés en hauteur. Il faut se déplacer pour trouver un escabeau, une perte de temps qui fait chuter le score. Le « pack » a aussi ses inconvénients. Les chariots venant du secteur des « solves » (les articles à problème) sont souvent désordonnés, ce qui ralentit la cadence.

Un autre élément perturbant est le squat des vestiaires. Pendant les courtes pauses, des associates déplacent les bancs pour faire la prière. Cela rend l’accès aux casiers difficile, et Amazon devrait trouver une solution pour que ces lieux improvisés soient moins pénalisants pour les autres employés.

Le facteur humain chez Amazon : une preuve de bienveillance

Lors de ma deuxième saison en 2018, un incident a renforcé ma vision nuancée de l’entreprise. En me rendant au travail chez Amazon à moto, j’ai eu un accident vers 5h15 du matin. J’ai heurté un « haricot » et la moto est tombée sur moi, me blessant à la hanche, au coude et à la cheville. Heureusement, de jeunes associates m’ont aidé à me relever. Arrivé en retard, mon manager, surpris, a immédiatement vu le sang sur mes baskets.

Sans hésitation, il a pris les choses en main. Il m’a dit d’aller à l’hôpital et a signalé un accident du travail. À l’infirmerie de l’entrepôt, un associate m’a désinfecté la cheville. Après des examens qui ont confirmé des blessures légères, je suis retourné chez Amazon. Le manager m’a donné une instruction claire : « Tu vas chez le médecin, tu te fais arrêter, et surtout tu ne reviens pas tant que tu n’es pas à 100 %. »

Au-delà des clichés : un visage humain inattendu

Mon expérience sur une si longue période va à l’encontre de la vision monolithique d’Amazon. L’entreprise, pour moi, ne s’est pas résumée à une machine impitoyable. À travers ces deux anecdotes, elle a montré qu’elle était aussi faite d’hommes et de femmes capables de compréhension face aux imprévus de la vie. Mon récit ne nie pas les difficultés, mais il ajoute une nuance essentielle : l’expérience du travail chez Amazon dépend aussi du facteur humain. Ce fut d’ailleurs ma dernière expérience professionnelle avant ma retraite.